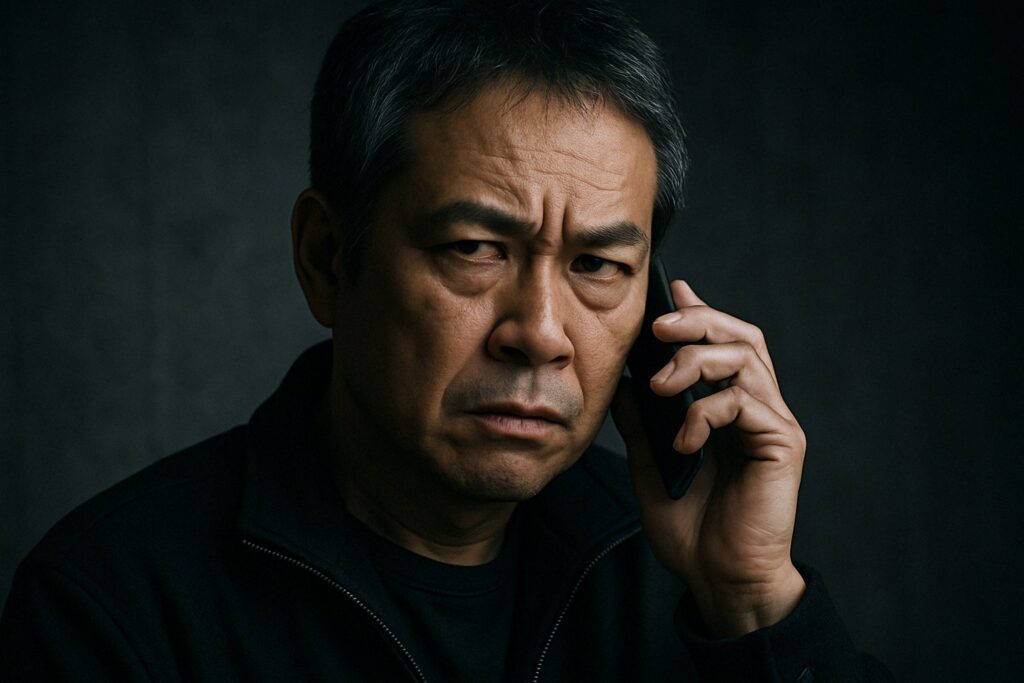

最近、「0671」から始まる謎の電話番号に不安を感じたことはありませんか?

知らない番号からの着信って、地味に心臓に悪いですよね。

「もしかして取引先?」「いや、営業かも…」なんて迷いながら出てしまう人も多いはず。

この記事では、0671の正体や実際の報告例、そして安全に対応する方法を解説していきます。

0671からの電話とは?怪しい理由を徹底調査

「0671」って、なんだか見慣れない番号ですよね。

実は大阪市内の一部で使われている市外局番なのですが、

最近はこの番号を使った“なりすまし電話”や“営業目的の迷惑電話”が報告されています。

SNSでは「出たら無言だった」「不用品回収と名乗った」など、やや怪しい話が多く、

どうにも普通の電話とは思えないのです。

0671番号はどこの地域?

「06」は大阪、そして「71」以降は地域を細かく区分する市内局番です。

つまり“0671”は大阪市近郊から発信されている可能性が高い番号。

しかし、ネット電話や転送サービスを使えば、実際には全国どこからでも発信できるのが現状です。

だから「大阪だから安心」とは言い切れないのが厄介なところ。

便利な時代になった反面、悪用も簡単になっているんですよね。

詐欺グループが使う手口の特徴

詐欺電話って、意外と“普通っぽい”ところから始まるんです。

最初は「アンケートにご協力を」なんて言っておきながら、

気づけば「有料サービスに登録されていますよ」と話をすり替えてくる。

0671系の電話でも、こうした“信用させてから落とす”パターンが多いようです。

丁寧な口調ほど、実は危険信号かもしれません。

正規業者との違いを見分けるポイント

本物の業者は、まず会社名を名乗ります。

そして、ホームページや会社住所を聞けばすぐ答えられるはず。

一方、怪しい電話は「担当の○○です」「キャンペーンでお得に…」など、曖昧な表現が多い。

もし話があやふやなら、「会社名と電話番号をメモして後で折り返しますね」と伝えて一度切りましょう。

まともな業者なら、それで嫌な顔をしません。

SNSや口コミでの最新報告

X(旧Twitter)や掲示板には、

「0671からの電話は無言で切られた」「番号検索したら詐欺っぽかった」

などの投稿が相次いでいます。

中には「5回も同じ番号から着信があった」という報告も。

もはや“しつこい元カレ”レベルのしつこさです。知らない番号に出るリスク、やっぱり侮れません。

0671系迷惑電話でよくある手口5選

0671系で多いのが「不用品回収」「リフォーム勧誘」「アンケート調査」と名乗るタイプ。

どれも一見、普通の営業電話に見えるのが厄介です。

でも実は“話しているうちに情報を引き出す”のが目的。

詐欺師にとっては“金のなる木情報”なんです。油断したら負けです。

不用品回収を装う営業電話

「いらない家具を無料で引き取ります」と言われたら、つい助かるかも…と思いますよね。

でも実際には「引き取り料が発生します」など、後から料金や物品を要求されるケースも。

無料ほど怖い言葉はない。

もし怪しいと思ったら、自治体の回収サービスを確認しましょう。

ワン切り・無言電話の目的

ワン切りや無言電話、なんの意味があるの?

と思いきや、実は「その番号が生きているか」を確認してる場合があります。

つまり“リスト確認”

出てしまった瞬間、あなたの番号は“有効リスト”として詐欺業者に回る可能性があるんです。

だから出ないのが一番の防御。無言でも、相手は情報を得ています。

架空請求や料金トラブルの手口

「有料動画の未払いがある」「インターネット契約の更新が必要」など、いきなり脅すような電話もあります。

冷静になってください。そんな急な請求は99%詐欺です。

本当に支払いが必要なら、郵送で正式な通知が届きます。

電話一本でお金を要求するような相手は、信用するに値しません。

なぜ高齢者が狙われやすいのか

高齢の方は優しいし、電話にも律儀に出る傾向があります。

だから詐欺グループにとって“話を聞いてくれるターゲット”なんです。

特に“孫を名乗る詐欺”や“銀行員を装う電話”は典型的。家族でルールを決めておくことが大事です。

「電話でお金の話が出たら、必ず家族に確認」。この一言で守れる命もあります。

実際の被害事例と注意点

実際、「0671からの電話で個人情報を話してしまい、後日別の詐欺電話が来た」という報告も。

電話1本で被害が連鎖するんです。

小さな違和感でも“ん?”と思ったら、出ない・話さない・記録する。

この三拍子が命を守ります。怖いけど、備えがあると心はずっと軽くなります。

電話がかかってきたときの正しい対処法

もし0671から電話がかかってきたら、まず深呼吸。焦って出るのが一番危険です。

折り返さない・すぐ切る・番号をメモする。この3ステップを守るだけで被害はほぼ防げます。

相手に“この人は簡単にだませない”と思わせるのがコツです。

まず折り返さないことが大事

折り返すことで通話料を取られたり、個人情報を抜かれたりすることがあります。

「出なかったから申し訳ない」と思う必要はゼロ。

怪しい番号には“スルー力”が正義です。折り返すのは信用できる番号だけにしましょう。

電話内容を記録・保存する方法

通話録音アプリやメモ帳を使って、いつ・どんな内容だったかを記録しておくと便利。

後から通報する際の証拠にもなります。

「怪しいと思っても録音なんて大げさかな…」と思うかもしれませんが、

詐欺は“記録がない人”を狙います。メモ一つでも、自分を守る盾になります。

着信拒否・ブロック設定のやり方

スマホなら、通話履歴から番号を選んで「着信拒否」や「ブロック」に設定できます。

固定電話の場合も、迷惑電話防止機能付きの機器を使うのが安心。

最近では自動で「この電話は録音されます」と相手に告げるタイプもあり、効果絶大です。

通報先(警察・消費生活センターなど)

悪質な場合は、ためらわずに通報を。

特に「金銭を要求された」「個人情報を聞かれた」場合は警察へ。

被害がなければ、消費生活センター(188番)で相談もできます。

通報は恥ずかしいことではありません。誰かの被害を防ぐ行動です。

被害に遭った場合の行動ステップ

もし話してしまった、個人情報を教えてしまったという場合は、すぐに金融機関や警察に相談を。

放置すると、二次被害に発展することもあります。

怖いかもしれませんが、「やられた」と気づいた時点で動けば十分間に合います。

迷惑電話を未然に防ぐ3つの予防策

迷惑電話の一番の防御は、「かかってこないようにする」こと。

受けてから対処するより、かかってくる前に防ぐ方がずっとラクです。

今はスマホアプリや通信会社のサービスで簡単に対策できます。

ちょっと設定するだけで、心の平穏が保たれますよ。

迷惑電話対策アプリを使う

代表的なのは「Whoscall」や「電話帳ナビ」などのアプリ。

これらは着信時に自動で番号を照合し、「迷惑電話の可能性があります」と表示してくれます。

まるでスマホが小さな探偵みたいに守ってくれる感じ。

知らない番号にドキッとするあのストレスが、かなり減ります。

固定電話の設定を見直す

高齢の家族がいる場合は、固定電話の対策も忘れずに。

迷惑電話防止機能つきの電話機なら、知らない番号を自動でブロックしてくれるものもあります。

特に「通話録音します」という自動音声を流すだけで、詐欺電話の大半は撃退できます。

これ、本当に効きます。電話を“守りの要塞”に変える感覚です。

情報をネットに出さない工夫

意外と多いのが、SNSやネット通販での個人情報流出。

住所や電話番号を安易に入力したり、SNSのプロフィールに載せていたりしませんか?

ちょっとした油断が、迷惑電話リストに載るきっかけになります。

ネットの世界は便利だけど、油断すると“広告主”だけでなく“詐欺師”にも見られてます。

家族で共有しておく注意点

迷惑電話の対策は、家族単位でやるのが理想です。

特に高齢の親や祖父母には、

「知らない番号には出ない」「お金の話は家族に相談」

といったルールを一緒に決めておくと安心です。

最新の迷惑電話対策サービス紹介

最近は通信会社が提供する公式サービスも進化しています。

たとえば、ドコモの「あんしんセキュリティ」、ソフトバンクの「迷惑電話ブロック」など。

月額数百円で安全を買えるなら安いもの。コンビニのコーヒーより安い防御策です。

0671電話を通じて学ぶ「電話詐欺の本質」

0671の電話問題は、ただの迷惑行為じゃありません。

電話という“古いけど強力なツール”が、いまだに詐欺に使われ続けているという事実なんです。

便利さとリスクは表裏一体。だからこそ、「疑う力」を持つことが現代のリテラシーと言えるかもしれません。

なぜ人は電話で騙されるのか

電話って、声のトーンや言葉の雰囲気で信じてしまうんですよね。

相手の顔が見えないからこそ、想像で“信頼”を補ってしまう。詐欺師はその心理を熟知しています。

だから、電話越しの優しさや焦らせる言葉には要注意。

心を動かされたら、一呼吸おいて冷静に。

電話詐欺がなくならない理由

テクノロジーが進んでも、電話詐欺は減りません。それは“人の心理”を狙っているから。

機械では防ぎきれない部分なんです。新しいツールが出れば、それを悪用する人も出てくる。

だから私たちが強くなるしかないんです。

ちょっとした警戒心が、最高のセキュリティです。

社会全体で防ぐための取り組み

最近では、警察や通信会社が連携して迷惑電話のデータベースを共有しています。

地域によっては、自治体が高齢者宅に「録音警告機器」を無料で設置していることも。

つまり、社会全体で“電話詐欺を根絶しよう”という流れが進んでいるんです。

若者・高齢者それぞれの対策法

若者はSNS経由の“DM詐欺”、高齢者は“電話詐欺”。

形は違っても、狙われる構図は同じです。

どちらにも共通するのは、「焦らされても即答しない」こと。

何かおかしいと感じたら、一度切って調べる。

それだけでほとんどの被害は防げます。冷静さは、最強の盾です。

今後の電話安全リテラシーの重要性

電話が完全に安全になる日は、まだ先のようです。

でも、私たち一人ひとりが“疑って調べる癖”を身につければ、被害は確実に減ります。

技術が進化しても、最後に守ってくれるのは自分の判断力。

電話を使う時代だからこそ、“賢く疑う力”を育てていきましょう。

まとめ:0671から始まる番号は迷惑電話?

0671からの電話は、残念ながら“安心して出られる番号”ではありません。

でも、必要以上に怖がることもありません。

大切なのは「知らない番号に出ない勇気」と「怪しいと思ったら調べる習慣」。

ちょっとした慎重さが、自分と家族を守る最強の防御になります。

関連記事